Yanusa Nugroho – Transformasi Pementasan Wayang Kulit Purwa ke dalam Medium Pandang Dengar

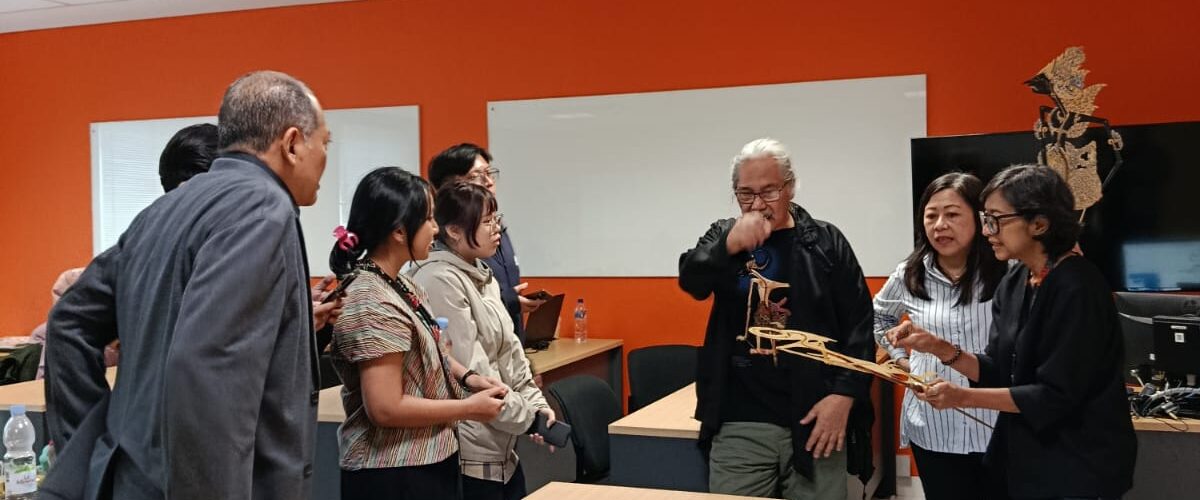

26 April 2025 – Master of Design (Magister Desain) Binus University mendapatkan kehormatan untuk dapat menghadirkan dosen tamu yaitu Bapak Yanusa Nugroho, beliau adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Namanya di kenal di kancah kesusastraan Indonesia melalui karya-karyanya antara lain cerita pendek, cerita bersambung, dan novel. Dia adalah penggagas konsep pertunjukan wayang kulit televisi Kalasena bersama Ki Manteb Soedharsono yang diangkat ke layar lebar dan diputar di Glassgos University, Skotlandia.

Wayang kulit merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang hingga kini tetap hidup dan diminati oleh masyarakat. Ketertarikan terhadapnya tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat Jawa, tetapi juga meluas pada masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, bahkan peneliti dan penikmat dari luar negeri turut memberikan perhatian serius.

Sebagai sebuah seni pertunjukan, wayang kulit tersusun atas berbagai elemen utama. Pertama adalah tokoh wayang itu sendiri yang merepresentasikan karakter manusia, raksasa, hewan, dewa, maupun elemen alam seperti pohon. Unsur penting berikutnya adalah kelir, yakni bentangan kain putih yang berfungsi sebagai layar sekaligus simbol ruang pementasan. Di bagian bawah kelir biasanya ditempatkan batang pisang (gedebog) sebagai media penancapan wayang, yang secara simbolis dipahami sebagai representasi bumi.

Pada kedua sisi kelir, terdapat gunungan atau kayon yang ditancapkan pada gedebog. Gunungan ini menandai batas ruang pementasan, dengan jarak di antara keduanya kurang lebih sepanjang bentangan tangan dalang. Pementasan juga memerlukan sumber cahaya. Secara tradisional, digunakan lampu minyak yang dikenal sebagai blencong, diletakkan di tengah atas kelir, tepat di atas kepala dalang. Blencong tidak hanya berfungsi sebagai penerangan untuk menciptakan bayangan wayang, tetapi juga dimaknai secara simbolik sebagai representasi matahari dalam kehidupan.

Wayang Kulit dan Transformasi Digital: Dari Panggung Tradisional ke Kalasinema

Sebelum televisi dan perkembangan teknologi digital masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang kulit masih menjadi hiburan utama di masyarakat Jawa dan komunitas yang masih memegang tradisi Jawa. Saat itu, penonton terbiasa menyaksikan pementasan sepanjang tujuh hingga delapan jam, bahkan mampu menikmati bahasa pedalangan yang sarat dengan kosakata khas, berbeda dari bahasa Jawa sehari-hari. Namun, seiring perubahan zaman, pola konsumsi hiburan masyarakat juga bergeser.

Pada era 1990-an, televisi swasta mulai menyiarkan pementasan wayang kulit semalam suntuk. Meskipun hal ini menjadi inovasi penting, durasi pertunjukan yang panjang (sekitar enam jam) kurang sesuai dengan kebiasaan penonton televisi yang umumnya terbiasa dengan program berdurasi maksimal dua jam. Di sisi lain, kendala bahasa juga belum sepenuhnya teratasi, sehingga daya jangkau wayang kulit masih terbatas.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, lahirlah konsep Kalasinema—sebuah gagasan yang menggabungkan elemen tradisi wayang dengan sentuhan sinematografi modern. Istilah ini berasal dari singkatan KA-yon (gunungan) dan LA-yar (layar), yang disajikan dalam format sinema. Pada pendekatan ini, yang ditampilkan bukan dalang yang memainkan wayang, melainkan bayangan wayang itu sendiri. Kamera ditempatkan sejajar dengan kelir pada sudut 90 derajat, sehingga menghasilkan visual yang lebih artistik dan bebas gangguan dari dalang maupun lampu blencong.

Kalasinema juga menghadirkan pertunjukan dengan durasi rata-rata 120 menit, menyesuaikan dengan pola tontonan penonton modern. Hal ini menuntut dalang untuk melakukan penataan ulang lakon, dialog, maupun narasi, agar cerita lebih fokus namun tetap indah secara estetika. Beberapa dialog diolah menjadi tembang, sementara adegan peperangan, seperti kisah Arjuna melawan Ekalaya, disajikan dengan intensitas visual yang lebih dramatik.

Selain itu, penyajian dalam format televisi atau digital juga dilengkapi dengan teks terjemahan Bahasa Indonesia, mirip dengan cara kita menikmati film asing. Dengan pendekatan ini, wayang kulit tidak hanya hadir sebagai seni tradisi, tetapi juga berevolusi menjadi medium hiburan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bagi dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Magister Desain BINUS (Master of Design BINUS), konsep Kalasinema dapat menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana warisan budaya Nusantara mampu diolah melalui pendekatan desain, teknologi, dan sinematografi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa tradisi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat terus berkembang melalui rekayasa desain untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Comments :